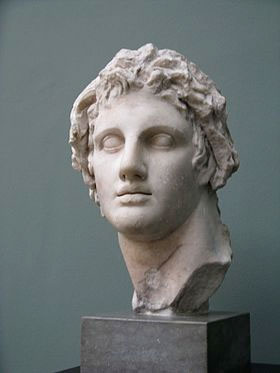

Александр Македонский – властелин Ойкумены

30 нояб 2017- Подробности

- Просмотров: 10368

Александр Македонский побеждал полчища врагов, считая себя сыном бога

Величайшему из завоевателей было двадцать, когда он решил покорить мир, и тридцать три, когда он умер, оставив после себя империю, объединявшую почти всю известную грекам Ойкумену (обитаемую часть суши). Правда, его держава даже на день не пережила своего создателя.

Дитя любви-ненависти

Он родился в 356 году до н.э., если верить преданию, в тот самый день, когда Герострат, мечтавший сохранить свое имя в истории, сжег одно из семи чудес света - храм Артемиды в Эфесе.

Будущий завоеватель был наследником царя Македонии Филиппа II. Весьма яркой личностью была и его мать - Олимпиада. Она была дочерью царя Эпира (государство на территории нынешней Албании).

Среди наставников будущего завоевателя наиболее известен философ Аристотель. В чисто человеческом же плане из всех учителей сам Александр больше всего привязался к добродушному старику Лисимаху и своей кормилице Ланике.

В 16 лет, отправившись в очередной поход, Филипп на время своего отсутствия назначил Александра правителем Македонии. И тогда же юноша провел свою первую военную кампанию, разгромив племя медов.

Через два года при Херонее состоялась решающая битва между македонцами и противостоящими им греческими государствами. В этом сражении Александр командовал одним из флангов и спас жизнь Филиппу, зарубив двоих напавших на отца вражеских пехотинцев.

Отношения между отцом и сыном балансировали на грани любви-ненависти. Александр боялся, что Филипп провозгласит наследником не его, а кого-нибудь из других своих отпрысков.

Этот узел был разрублен неким Павсанием - придворным, который, убив царя, сам пал от рук его телохранителей. Мотивы убийства остались неясными, но многие подозревали в его организации Олимпиаду, а кое-кто - и самого Александра.

Бросок копья

Взойдя на престол, Александр казнил нескольких потенциальных соперников, обвинив их в том, что они направляли руку Павсания. Затем он провел две молниеносные кампании против балканских племен трибаллов и иллирийцев.

Затем был поход против Фив (одного из крупнейших городов Эллады), жителей которого вдохновило на восстание ложное известие о гибели Александра. Город разрушили до основания, а жителей продали в рабство.

Следующим таким жестом стал знаменитый бросок копья в землю на персидском берегу Геллеспонта (пролива, разделявшего Европу и Азию). Численность отправившейся в этот поход армии вряд ли превышала 40 тысяч воинов-македонян, их соседей фессалийцев и фракийцев, греческих наемников. И еще у Александра имелись два «козыря» - две военные инновации, которые сравнивали с наковальней и молотом: фаланга и гетайры.

В первой же крупной битве при Гранике (334 год до н.э.) Александр очертя голову кинулся в гущу схватки и едва не погиб, но был спасен командиром гетайров Клитом (братом Ланики).

После этой победы он занялся покорением Малой Азии, совершал стремительные рейды, громил врагов и рисковал жизнью. Так, во время одной из экспедиций царь с несколькими спутниками отстал от войска из-за уставшего старика Лисимаха. Ночью выпал снег, и македоняне едва не замерзли. К счастью, отправившись в разведку, Александр наткнулся на сидевших у костра вражеских воинов. Внезапно напав на них, он заколол человек пять и, раздобыв спасительный огонь, вернулся к своим спутникам...

Этот эпизод раскрывает секрет успехов Александра. Считая себя потомком сразу двух мифологических героев (Геракла и Ахилла), царь был уверен в своем особом предназначении и неуязвимости. Противники испытывали ужас при виде Александра.

Так, в битве при Иссе персов было втрое больше, но они не смогли использовать численное преимущество, приняв бой на узкой полоске земли между морем и отвесными скалами.

Исход схватки решила конная атака, которую возглавил сам Александр. Как демон смерти, он прорубился к шатру персидского царя Дария, и тот в ужасе развернул колесницу и пустился в бегство, бросив свой обоз, сокровища, а также... родных и близких.

В числе знатных пленников оказались мать, жены, сестры, дети царя Персии и его приближенных. Одна из женщин, Барсина (вдова служившего Дарию греческого военачальника Мемнона), пришлась Александру по сердцу.

Она родила царю сына - Геракла. Правда, статуса законной супруги она так и не получила.

Неукротимый и беспощадный

Около двух лет ушло у Александра на покорение Ближнего Востока и Египта. В Финикии больше всего хлопот ему доставили жители Тира, чей город находился на острове примерно в двух километрах от берега. Пришлось строить дамбу и подводить к стенам плоты с установленными на них осадными башнями и таранами. В конце концов, город пал, его защитников распяли, а женщин и детей продали в рабство.

А вот поход в Египет, напротив, напоминал приятную экскурсию. Жители этой страны встретили македонян как освободителей. Короновавшись в Мемфисе, Александр совершил путешествие к оазису Сива, где находилось святилище бога Амона-Ра. Жрецы объяснили ему, что он якобы сын бога Амона, вселившегося в тело Филиппа в момент зачатия наследника.

Тем временем Дарий собрал новую армию численностью не менее 100 тысяч воинов. Решающая схватка за власть над Азией произошла при Гавгамелах (территория нынешнего Ирака). Сражение началось с неожиданного маневра македонского войска, которое стало разворачиваться к персам своим правым флангом. Дарий тут же бросил в атаку конницу, которая оторвалась от пехоты. И вот в этот разрыв устремился Александр со своими гетайрами. Пройдя через строй персов, как нож сквозь масло, македонцы раскололи силы неприятеля. Ну, а Дарий снова увидел мчавшегося к нему Александра. И снова обратился в бегство...

Преследуя противника, Александр без сопротивления брал города Вавилон, Сузы, Эктабаны и, наконец, столицу всего государства - Персеполь.

Трупы врагов

Получив сведения о местонахождении Дария, Александр с небольшим отрядом бросился в погоню и после нескольких дней скачки нагнал повозку, в которой... нашел труп своего противника. Самый неудачливый из царей Персии был убит своими же приближенными, которые решили продолжать борьбу и даже избрали нового монарха - Бесса, принявшего имя Артаксеркса IV. Впрочем, процарствовав всего несколько месяцев, Бесс был пленен Александром, подвергнут поношению и замучен до смерти.

Македоняне продолжали свое движение на восток. В провинции Согдиана (на территории нынешнего Узбекистана) Александр столкнулся, возможно, с самым опасным противником - военачальником Спитаменой, который вел против захватчиков удачную партизанскую войну. Но через год тот погиб от руки изменников.

Фаланга и гетайры

В отличие от классической греческой фаланги македонская фаланга представляла собой не только боевое построение, но и воинское подразделение. Ее основной единицей был лох - ряд в глубину из 16 педзетайров (пеших воинов). Боец, стоявший в первом ряду - лохаг (или протостат), выполнял функции командира. Стоявший в последнем ряду - ураг - следил за действиями бойцов и считался его заместителем.

Вооружение педзетайров составляли сарисса (копье длиной 5-6 ме¬тров), короткий меч, щит, шлем, поножи. Вне строя они сражались обычными копьями и дротиками. Металлический панцирь встречался реже, чем войлочный, и закрывал только переднюю часть тела, поскольку спины македонцев врагам видеть не полагалось.

На пересеченной местности фаланга ломала строй, но в обороне разбить ее было практически невозможно. Как писал Плутарх: «Поистине фаланга напоминает могучего зверя: она неуязвима до тех пор, пока представляет собою единое тело, но если ее расчленить, каждый сражающийся лишается силы, потому что они сильны не каждый сам по себе, а взаимной поддержкой».

Теперь о гетайрах (в переводе - «товарищи»). Попасть в этот отборный конный корпус могли только юноши из знатных семей. Лучшие из них в количестве 300 человек составляли элитный эскадрон, находившийся при самом царе. Гетайры успешно опрокидывали вражескую конницу и плохо организованные толпы пехоты, но, как правило, ничего не могли сделать с сомкнутым строем пехоты, что впоследствии и стало одной из причин поражения в борьбе с римлянами.

Македонская фаланга

Всюду измена?

Между тем и самому Александру следовало опасаться предательства. Не все македонские командиры готовы были смириться с его претензиями на божественный статус и все более нетерпимым отношением к любой критике.

Несколько юных пажей решили убить царя, которого считали тираном. Заговор раскрыли случайно, причем в ходе процесса выяснилось, что пажей науськивал командир гетайров Филота. В результате на плаху отправились и пажи, и Филота, а его отца, крупного военачальника Пармениона, посланцы царя зарезали без суда и следствия.

Еще отвратительнее выглядел эпизод с Клитом, спасшим Александру жизнь в битве при Гранике. На одной из пирушек он принялся упрекать царя в том, что тот приближает к себе персидских сановников и не ценит соотечественников. Вино ударило спорщикам в голову, и... Клит рухнул, пронзенный копьем Александра...

Осознав содеянное, царь попытался заколоть и себя, но его, конечно, обезоружили, успокоили. Войску же разъяснили, что Клит сам нарвался на неприятности. Его семье выплатили астрономическую компенсацию, а македонская знать окончательно поняла, что с царем лучше не спорить.

До Индии и обратно

В начале 327 года до н.э. Александр вторгся в Индию. На берегах Гидаспа он разгромил раджу Пора, выиграв последнюю свою крупную битву. Сам Пор попал в плен, но его мужество и полководческое искусство вызвали уважение Александра, который вернул ему царство и получил взамен преданного союзника.

Это великодушие особенно удивительно, учитывая, что в битве с Пором Александр потерял своего любимого коня Буцефала, на месте смерти которого основал город, сохранившийся до сего времени под именем Джалалпур (на территории современного Пакистана).

Уже вместе с армией Пора македонцы дошли до Гифасиса (ныне река Вьяза, один из притоков Инда), и здесь уставшее войско взбунтовалось. Александр уговаривал, сулил златые горы: все было тщетно. Пришлось возвращаться.

Хрупкость империи

Поход завершился, теперь следовало определиться с принципами строительства нового государства.

За время похода царь основал несколько десятков новых городов, назвав их своим именем, но из всех Александрий сегодня известна только Александрия, основанная в дельте Нила и превратившаяся во второй после Рима экономический и культурный центр Средиземноморья.

Для реализации своих замыслов Александр прибегал и к такому средству, как заключение междинастических и межнациональных браков. В походе на Бактрию (территория современного Таджикистана) он женился на Роксане, происходившей не из самого знатного княжеского рода, но считавшейся первой красавицей Азии.

Александр умер в Вавилоне 13 июня 323 года до н.э., всего за двое суток сгорев от малярии, настигшей его после купания в холодных водах Евфрата. Трагический исход довольно заурядной болезни, возможно, был вызван прободением язвы желудка, спровоцированной пьянством и нервными потрясениями. Хотя поговаривали и об отравлении.

В последние минуты своей жизни умирающий царь шепотом ответил на вопрос, кому он оставляет империю: «Достойнейшему». Но «достойнейшего», то есть сильнейшего, не оказалось.

Весь род его был истреблен

Жена Александра, Статира, была убита почти сразу после его смерти по приказу другой супруги, Роксаны. Олимпиаду в 316 году до н. э. по приказу правителя-регента Македонии Кассандра забросали камнями родственники казненных по ее приказу людей. Спустя семь лет по приказу того же Кассандра тайно убили Роксану и ее 14-летнего сына, который царствовал, но не правил под именем Александра IV. Тогда же, с подачи Кассандра, была убита Барсина и второй сын Александра Геракл.

| Александр Македонский | |

|

|

| 336 год до н. э. — 10 июня 323 года до н. э. | |

| Предшественник: | Филипп II |

| Преемник: | Филипп III Арридей |

| Вероисповедание: | древнегреческая религия |

| Рождение: | 20 или 21 июля 356 года до н. э. / Пелла |

| Смерть: | 10 июня 323 до н. э. / Вавилон |

| Место погребения: | Александрия, Египет |

| Род: | Аргеады |

| Отец: | Филипп II Македонский |

| Мать: | Олимпиада Эпирская |

| Супруга: | 1) Роксана 2) Статира 3) Парисатида II |

| Дети: | 1) Геракл (внебрачный, от Барсины) 2) Александр (от Роксаны) |

Источник: Журнал-Загадки Истории

-

Солнечный Клоун

Имя Олега Попова занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самого известного клоуна в мире. Говорят, сам Чарли Чаплин встал перед… Читать дальше -

Воровской пан. Александр Лисовский

Смутное время в начале XVII века означало для России не только политический кризис, но и страшное разорение. По просторам охваченной… Читать дальше -

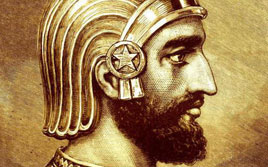

Царь по имени Солнце

Кир Великий основал державу Ахеменидов, которая простиралась от Индии до Египта и от степей Средней Азии до берегов Красного моря.… Читать дальше

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6